A lo largo de toda su vida (1878-1956), el escritor suizo Robert Walser persigue un propósito supremo: postergar la literatura. Aunque es simple, su método, que se propaga en el tiempo y el espacio formando una singular familia de renuentes (Kafka, por supuesto, pero también Svevo, J. R. Wilcock, Felisberto Hernández), pide la constancia obtusa que pide cualquier pasión. Se trata de preferir siempre otra cosa. En lo posible, trabajos anónimos, oscuros, subalternos, cuya ejecución, condenada a la mala luz de los subsuelos, sólo requiera del ejecutante la competencia necesaria para borrarlo literalmente del mapa.

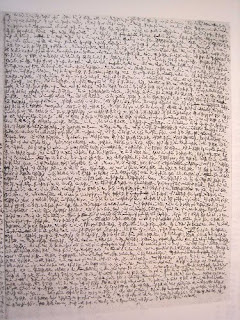

Walser no es un improvisado. Salvo la torpeza, “típicamente suiza”, como él mismo reconoce, todo lo que sabe –la obediencia, la cortesía silenciosa, el arte de volverse invisible– lo aprendió en Berlín, durante su estadía en una escuela de formación de empleados domésticos. El mes que pasa entre todos esos aspirantes a criados basta para proporcionarle sus primeras satisfacciones profesionales: seducido por su habilidad para no sobresalir, el valet de cámara de un conde lo contrata para trabajar en un castillo de la Alta Silesia, donde invierte seis meses en limpiar habitaciones, lustrar cucharas de plata, sacudir alfombras y servir, vestido de frac, la mesa de una pomposa familia de aristócratas que se dirigen a él llamándolo “Señor Robert”. En Zurich, tras una fallida incursión por los talleres Escher-Wyss, se emplea como criado en casa de una mujer judía de la alta sociedad. Luego vuelve a Biel, su ciudad natal, en el cantón de Berna, donde no trabaja por un tiempo y es milagrosamente feliz. “Vivía en un altillo por veinte francos y estaba rodeado de sirvientas, una sarta de muchachas encantadoras cuyo aspecto francés me gustaba muchísimo.” Pero toca fondo y, alertado por su hermana Fanny, se muda a Berna, donde se quema las pestañas otros seis meses en los Archivos cantonales. Pasa, naturalmente, por la experiencia kafkiana de la compañía de seguros, pero es difícil saber aquí quién plagia a quién. (Dicen que el jefe de Kafka en el Instituto de seguros de Praga solía comparar a Kafka con los personajes soñadores de Walser, y que el propio Kafka, no se sabe si conmovido o qué, le recomendó un día que leyera Los hermanos Tanner, el segundo libro de su colega suizo.) Lo cierto es que la pasión esclava de Walser es mucho más nómada que la de Kafka. Es –sucesivamente– dependiente de librería, secretario de un abogado, empleado en dos bancos, obrero en una fábrica de máquinas de coser. En dos ocasiones, acosado por la pobreza, traiciona a Kafka con Bartleby, el célebre amanuense de Herman Melville, y consagra su pulso de escritor –lo único propio que se supone que tiene– a dos deliciosos goces de burócrata: redactar avisos clasificados para una revista de Stuttgart y transcribir datos para la “Cámara de escritura para desocupados”, una institución que parece fundada por el propio Walser. “Allí –recuerda R. Mächler–, sentado en un viejo taburete, al atardecer, a la pálida luz de un quinqué de petróleo, Walser se servía de su graciosa escritura para copiar direcciones o hacer trabajillos de ese género que le encomendaban empresas, asociaciones o personas privadas.”

Simulando compilar una veintena de trémulas redacciones escolares (“El hombre”, “El otoño”, “Tema libre”, “La patria”, “Nuestra ciudad”, etc.), Walser inventa el primer avatar de su linaje de héroes anémicos –Fritz Kocher, un estudiante muerto en plena juventud– y sienta las bases de una poética menor, monocromática, a la vez frágil e irreductible, cuyas frases se despliegan, en palabras de Walter Benjamin, con la gracia pobre y soberana de una guirnalda. “Nada es más seco que la sequedad, y para mí nada vale más que la sequedad, que la insensibilidad”, escribe Kocher, y la frase suena como la señal precoz de esa táctica del renunciamiento con la que Walser, de allí en más, deshidratará toda imaginación, todo estilo literario.

Poco después, en Berlín, entre 1907 y 1909, cuando frisa la treintena, Walser redacta las tres ficciones a las que debe su fama de artista imperceptible: Los hermanos Tanner, El dependiente (incluida en el volumen de Eudeba) y Jakob von Gunten, también conocida como El Instituto Benjamenta. Llamarlas novelas es necio y, sobre todo, un poco tosco; son libros sin corregir ni terminar, en los que nada añora, sin embargo, esas cláusulas del oficio narrativo; son documentos íntimos, informes autobiográficos apenas travestidos, pero lo que importa en ellos no es tanto la verdad que encierran como el modo raído y rutinario en que la impersonalizan. Lisa, la hermana que Walser idolatró, es sin duda el original de Hedwig, la institutriz abnegada de Los hermanos Tanner; es fácil reconocer en El dependiente rastros múltiples de la temporada que Walser pasó como empleado contable en Wädenswil, y el instituto que regentea el señor Benjamenta, dedicado a formar “ceros a la izquierda magníficos, redondos como una pelota”, calca la academia berlinesa donde el joven Walser aprendió a servir. Pero ¿qué valor pueden tener esas referencias, ancladas todas en una vida preexistente, comparadas con la extraña forma de vida que esas páginas hacen existir? Como Kafka, Walser habló y escribió mucho sobre sí mismo, pero lo que anima esa verborragia es una voluntad encarnizada de extinción, el sueño –paradójico, tal vez imposible– de no ser nadie, de ser menos que nadie, de ser cero.

En cuanto al caminar... El método Walser tiene un recurso secreto, suerte de salida (o entrada) de emergencia a la que el escritor recurre cuando los obstáculos interpuestos por la serie de los trabajos dejan de ser eficaces. Ese recurso, muy solicitado por la tradición romántica alemana, es el hospicio. A fines de los años ‘20, despedido de un empleo por insolente, Walser sale de su madriguera, redescubre las luces de Berna y la escritura y empieza a recibir numerosos encargos de diarios y revistas extranjeras. Resultado: surménage intelectual. Lo acosan sueños poblados de truenos, voces con eco y manos que le buscan la garganta, de los que despierta aullando de terror. Se vuelve dromómano. Camina de día y de noche, sin parar. Una vez sale de Berna a las dos de la mañana y llega a Thonon a las seis; a primera hora de la tarde hace una parada a orillas del Niesen, donde apura una lata de sardinas con un trozo de pan; vuelve a Thonon al anochecer; a medianoche está otra vez en Berna. “Todo a pie, por supuesto”, declara. Otra de sus hazañas peatonales es el tramo Berna Ginebra de un tirón, con noche en Ginebra y regreso a Berna a la mañana siguiente. Mientras descubre “lo difícil que es escribir buenos relatos de viaje”, el Berliner Tageblatt, que solía encomendarle colaboraciones, le aconseja por carta que “deje de escribir durante seis meses”. Walser se queda literalmente seco, “como una estufa a la que se le acaba el combustible”. Insiste, atormentando sus “meninges para no extraerles más que pavadas”. Intenta, por fin, suicidarse, pero es incapaz de hacer un nudo corredizo como la gente. Su hermana Lisa lo lleva al hospicio de Waldau. Ante el portón del establecimiento, Walser le pregunta: “¿Te parece que es la solución?”. Lisa permanece en silencio.

Walser se interna en Waldau en 1929, a los 51 años. En 1933 lo transfieren al asilo de Herisau, donde permanecerá hasta su muerte, veintitrés años más tarde. Allí lo encuentra Carl Seelig, un discretísimo benefactor de artistas que, interesado en publicar sus obras, inicia en 1933 una serie de visitas que sólo la muerte interrumpirá, y que aparecen pormenorizadas en un melancólico libro de walking & talking, Paseos con Robert Walser, donde el lirismo ambulatorio de Rousseau (otro suizo) se confunde con la conversada precisión de Goethe y Eckermann. Gracias a Seelig sabemos hasta qué punto la vida de hospicio es, para Walser, un paraíso de la subordinación, el ecosistema ideal para llevar hasta las últimas consecuencias su política de aplazamientos y suspensiones. Por la mañana, Walser colabora con los empleados del asilo en las tareas de limpieza; por la tarde, durante las horas de trabajo reglamentarias, ordena lentejas, habas y castañas en tres montañitas separadas, o arma bolsas de papel. “Se esfuerza por trabajar lo más posible y refunfuña si lo molestan”, escribe Seelig, “y en los ratos de ocio se sumerge en revistas amarillentas o en libros viejos”. Según el director del hospicio, el doctor Pfister, Walser jamás muestra el menor deseo de entregarse a alguna actividad artística. ¿Y la escritura?, pregunta Seelig, intrigado. Walser alega que “es absurdo y grosero, sabiendo que estoy en un hospicio, pedirme que siga escribiendo libros”. Sólo puede escribir en libertad, dice, y hasta tanto no se cumpla esa condición, ni siquiera podrá considerar la posibilidad de retomar la escritura. “Tengo la impresión de que usted no aspira en absoluto a esa libertad”, observa Seelig. “No hay nadie que me la ofrezca, así que hay que esperar”, contesta Walser. Pero Seelig insiste: “Una vez fuera del hospicio, ¿volvería usted a escribir?”. Walser: “Ante esa pregunta sólo hay una reacción posible: no contestar”.

La escena –kafkiana de punta a punta– sirve, entre otras cosas, para comprender hasta qué punto cualquier efusión de miserabilismo o misericordia sucumbe ante la ley de Walser. Como sucede con Kafka, el caso Walser sólo podría despertar piedad en las celebridades y las damas de caridad. (Walser sobre Hölderlin, otra víctima sempiterna: “Estoy convencido de que durante los últimos treinta años de su vida no fue tan desdichado como se complacen en pintárnoslo los profesores de literatura. Poder dedicarse tranquilamente a soñar por los rincones, sin tener que estar haciendo deberes todo el tiempo, eso no es de mártires. Sólo que la gente cree que sí”.) En los lectores, en cambio, no puede despertar sino asombro, admiración y risa: una risa desenfrenada, abrupta, que hace vacilar y da vuelta todas las cosas. Tuvieron que pasar años hasta que alguien, hurgando en las páginas del Kafka de Max Brod, encontrara el fragmento en el que Brod describía las carcajadas que habían celebrado la primera lectura pública de El proceso. Y fue el mismo Brod, albacea impagable, quien hacia 1960 evocó el día en que Kafka irrumpió en su casa enarbolando el Jakob von Gunten de Walser y se puso a leerle unos pasajes en voz alta, interrumpiendo la lectura sólo una vez, definitivamente, para reírse “de un modo estrepitoso y continuo”.

Según la secuencia cronológica, Walser escribió primero y “enloqueció” después. Pero su literatura invierte ese orden radicalmente. Los suyos son textos que parecen escritos después de la locura, por alguien que asoma la cabeza entre escombros y, muy despacio, como si temiera astillarse los huesos, reanuda lo que la catástrofe había interrumpido. Opaca y aniñada, la prosa de Walser se abre paso en la lengua con cautela, delicadamente, como quien mueve un brazo alguna vez roto y que meses de yeso entumecieron. Sus frases tienen la corrección nítida, un poco alucinatoria, de los ejemplos que aparecen en las gramáticas de las lenguas extranjeras: prosa de rehabilitado. En ese sentido, el cero al que Walser aspira es menos un descenso, una autodegradación, que una meseta laboriosamente conquistada, la zona neutral donde no hay nada todavía, pero donde todo, sin embargo, puede ser posible. Es lo que explica a menudo la perplejidad ideológica de la crítica frente a sus libros: ¿qué es Jakob von Gunten? ¿Una exaltación totalitaria o un llamado a la resistencia? ¿Y El dependiente? ¿Hay acaso una ficción más conservadora y más subversiva? El cero es casto, es célibe y es insípido, pero es un monstruo de versatilidad: “Puede rebelarse u obedecer, maldecir o rezar, puede retorcerse o disgustarse, mentir o decir la verdad, adular o alardear. En su alma hallan sitio los sentimientos más diversos, tan bien como en las almas de otros hombres”. Como el Bartleby de Melville, el Walser cero (el nadie, el cualquiera) es todo lo contrario de una figura del desvalimiento: es potencia pura. No desea nada, ha renunciado a todo: sólo quiere estar allí, en lo neutro, en la nieve de la indiferencia, y limitarse a anunciar lo que está a punto de aparecer.

“La nieve es un canto bastante monótono”, se lee en la composición del joven Fritz Kocher sobre el otoño. El 25 de diciembre de 1956, un día después de pasear con Carl Seelig por el camino de Saint Gall, Robert Walser aparece muerto en la nieve, bajo un sol pálido, dice Seelig, “pálido como una muchacha un poco anémica”.

.jpg)