Por Coetzee

[Publicado por Sefarad Editores.]

La historia es ya tan conocida que apenas hace falta contarla de nuevo. El escenario es la frontera franco-española; el año, 1940. Walter Benjamin, huyendo de la Francia ocupada, se presenta a la esposa de un tal Fittko, a quien ha conocido en un campo de internamiento. Tiene entendido que Frau Fittko podrá guiarlos a él y a sus compañeros al otro lado de los Pirineos, a la España neutral. Frau Fittko le lleva en un viaje para comprobar cuáles son las mejores rutas; él lleva una pesada cartera. ¿Es realmente necesaria la cartera?, pregunta ella. Contiene un manuscrito, replica Benjamin, «no puedo arriesgarme a perderlo. Hay que salvarlo. Es más importante que yo».

Al día siguiente cruzan las montañas, y Benjamin ha de pararse cada pocos minutos por su débil corazón. En la frontera les dan el alto. Sus papeles no están en orden, dicen los policías españoles; deben regresar a Francia. Desesperado, Benjamin toma una sobredosis de morfina. La policía hace un inventario de las pertenencias del muerto. En ese inventario no se registra ningún manuscrito.

Lo que había en la maleta y dónde fue a parar es algo que sólo podemos suponer. El amigo de Benjamin Gershom Scholem insinuó que se trataba de la última revisión de su obra inconclusa, Passagen-Werk, conocida en inglés como el Arcades Project [Proyecto de los pasajes]. («A los grandes escritores», escribió Benjamin, «las obras terminadas les resultan más ligeras que aquellos fragmentos sobre los que llevan toda la vida trabajando»). Con su heroico aunque fútil esfuerzo por salvar su manuscrito del fuego del fascismo y llevarlo a lo que él considera la seguridad de España, y de ahí a Estados Unidos, Benjamin se convierte en un símbolo del erudito de nuestros tiempos.

Lo que había en la maleta y dónde fue a parar es algo que sólo podemos suponer. El amigo de Benjamin Gershom Scholem insinuó que se trataba de la última revisión de su obra inconclusa, Passagen-Werk, conocida en inglés como el Arcades Project [Proyecto de los pasajes]. («A los grandes escritores», escribió Benjamin, «las obras terminadas les resultan más ligeras que aquellos fragmentos sobre los que llevan toda la vida trabajando»). Con su heroico aunque fútil esfuerzo por salvar su manuscrito del fuego del fascismo y llevarlo a lo que él considera la seguridad de España, y de ahí a Estados Unidos, Benjamin se convierte en un símbolo del erudito de nuestros tiempos. La anécdota tiene un sesgo feliz. Un amigo de Benjamin, Georges Bataille, había escondido en la Bibliothèque Nationale una copia del manuscrito. Recuperada después de la guerra, se publicó en 1982 en su forma original, es decir, en alemán, con enormes trozos en francés. Y ahora que tenemos la obra magna de Benjamin traducida al inglés, por Howard Elland y Kevin McLaughlin, estamos al menos en condiciones de hacer la pregunta de por qué tanto interés por un tratado sobre las tiendas de la Francia del siglo XIX.

Benjamin nació en 1892 en Berlín, en el seno de una familia judía integrada. Su padre era un próspero subastador de arte que había hecho también inversiones inmobiliarias; los Benjamin eran, según todos los criterios, acomodados. Tras una niñez enfermiza y protegida, a Benjamin lo enviaron a los 12 años a un internado progresista en el campo, y allí se dejó influir por uno de los directores, Gustav Wyneken. Durante años, después de dejar el colegio, siguió participando activamente en el movimiento juvenil antiautoritario y partidario de la vuelta a la naturaleza de Wyneken; rompió con él sólo después de que éste se mostrase partidario de la I Guerra Mundial.

Benjamin nació en 1892 en Berlín, en el seno de una familia judía integrada. Su padre era un próspero subastador de arte que había hecho también inversiones inmobiliarias; los Benjamin eran, según todos los criterios, acomodados. Tras una niñez enfermiza y protegida, a Benjamin lo enviaron a los 12 años a un internado progresista en el campo, y allí se dejó influir por uno de los directores, Gustav Wyneken. Durante años, después de dejar el colegio, siguió participando activamente en el movimiento juvenil antiautoritario y partidario de la vuelta a la naturaleza de Wyneken; rompió con él sólo después de que éste se mostrase partidario de la I Guerra Mundial. En 1912 Benjamin se matriculó como estudiante de Filología en la Universidad de Friburgo. Considerando que el entorno intelectual no era de su gusto, se dedicó a promover la reforma educativa. Cuando estalló la guerra, eludió el servicio militar, primero fingiéndose enfermo y después trasladándose a la neutral Suiza. Allí permaneció hasta 1920, leyendo filosofía y trabajando en una tesis doctoral para la Universidad de Berna. Su esposa se quejaba de que no tenían vida social.

Benjamin se sentía atraído por las universidades, señaló su amigo Theodor Adorno, de la misma forma que a Kafka le atraían las compañías de seguros. A pesar de los recelos, siguió los pasos requeridos para obtener la Habilitation (el doctorado superior) que le permitiese convertirse en profesor, y, en 1925, envió su tesis sobre el teatro alemán del Barroco a la Universidad de Fráncfort. Sorprendentemente, la tesis no fue aceptada. Caía en los intersticios entre la literatura y la filosofía, y Benjamin carecía de mecenas académico dispuesto a favorecer su causa.

Tras fracasar en sus planes, se ganó la vida como traductor, cronista de radio y periodista independiente. Entre sus encargos se encontró la traducción de Á la recherche de Proust; tradujo tres de los siete volúmenes.

En 1924 Benjamin visitó Capri, en aquel momento un lugar de veraneo favorito de los intelectuales alemanes. Allí conoció a Asja Lacis, directora de teatro de Latvia y comunista convencida. El encuentro fue decisivo. «Cada vez que he experimentado un gran amor, he experimentado un cambio tan fundamental que me ha hecho asombrarme de mí mismo», escribió posteriormente. «Un amor verdadero me hace parecerme a la mujer que quiero». En este caso, la transformación supuso el cambio de dirección política. «La senda del pensamiento de los progresistas que conservan el juicio conduce a Moscú, no a Palestina», le dijo Lacis drásticamente. Era necesario abandonar todos los rastros de idealismo de su pensamiento, por no decir nada de su coqueteo con el sionismo. Su mejor amigo, Scholem, ya había emigrado a Palestina, y esperaba que Benjamin le siguiera. Benjamin encontró una excusa para no ir; y siguió poniendo excusas hasta el final.

Comprender Moscú

En 1926 viajó a Moscú para una cita con Lacis. Ésta no le recibió con los brazos abiertos (estaba con otro hombre); en el relato que Benjamin hace de la visita, plantea por una parte su infeliz estado de ánimo, así como la cuestión de si debería unirse al Partido Comunista y someterse a la línea del partido. Dos años más tarde ambos se reunieron brevemente en Berlín; vivieron juntos y asistieron a reuniones de la Liga de Escritores Proletarios Revolucionarios. La relación precipitó los trámites del divorcio, en los que Benjamin se comportó con notable mezquindad con su esposa.

En el viaje a Moscú, Benjamin llevó un diario que más tarde revisó para su publicación. El autor no hablaba ruso. En lugar de recurrir a intérpretes, intentó comprender Moscú desde el exterior –lo que él posteriormente denominaría método fisonómico– intentando evitar la abstracción o el juicio, presentando la ciudad de tal forma que «toda objetividad es ya teoría» (la frase es de Goethe).

Algunas de las afirmaciones de Benjamin sobre el experimento «histórico mundial» que en su opinión se estaba llevando a cabo en la URSS parecen ahora ingenuas. Sin embargo, su capacidad de observación sigue siendo aguda. Muchos nuevos moscovitas son todavía campesinos, observa, que viven vidas de aldea, según el ritmo de las aldeas; las distinciones de clase quizá se hayan abolido, pero dentro del partido se está desarrollando un nuevo sistema de castas. Una escena de un mercadillo capta la humilde situación de la religión: un icono en venta, entre dos retratos de Lenin, «como un prisionero entre dos policías».

Aunque Asja Lacis es una presencia constante en el fondo del Diario de Moscú, y aunque Benjamin insinúa que sus relaciones sexuales eran problemáticas, nos da poca idea del aspecto físico de ella. Como escritor, Benjamin carecía del don de evocar a otras personas. En los escritos de Lacis obtenemos una impresión mucho más viva de Benjamin: sus gafas como pequeños focos, sus manos torpes.

Durante el resto de su vida, Benjamin se consideró a sí mismo comunista o partidario del comunismo. ¿Fue realmente profundo este romance con el comunismo?

Años después de conocer a Lacis, Benjamin repetía las verdades marxistas –«la burguesía... está condenada a perecer debido a las contradicciones internas que la aquejan y que se volverán mortales según se vayan desarrollando»– sin haber leído a Marx. «Burgués» siguió siendo su insulto para un estado de ánimo materialista, carente de curiosidad, egoísta, orgulloso, y sobre todo, ridículamente satisfecho de sí mismo al que era visceralmente hostil. Proclamarse comunista era un acto de elección de bando, moral e históricamente, contra la burguesía y contra sus propios orígenes burgueses. «Hay algo... que nunca se puede reparar: el no haber escapado de los padres de uno», escribe en Dirección única, la colección de anotaciones de diario, recuerdos de sueños, aforismos, mini ensayos, y observaciones mordaces sobre la Alemania de Weimar con la que se anunció en 1928 como intelectual independiente. El no haber escapado lo bastante pronto significaba que estaba condenado a escapar de Emil y Paula Benjamin durante el resto de su vida: al reaccionar contra la obsesión de sus padres por integrarse en la clase media alemana, se parecía a muchos judíos alemanes de su generación, incluido Kafka. Lo que preocupaba a sus amigos era que el marxismo de Benjamin parecía un tanto forzado, algo meramente reactivo.

Años después de conocer a Lacis, Benjamin repetía las verdades marxistas –«la burguesía... está condenada a perecer debido a las contradicciones internas que la aquejan y que se volverán mortales según se vayan desarrollando»– sin haber leído a Marx. «Burgués» siguió siendo su insulto para un estado de ánimo materialista, carente de curiosidad, egoísta, orgulloso, y sobre todo, ridículamente satisfecho de sí mismo al que era visceralmente hostil. Proclamarse comunista era un acto de elección de bando, moral e históricamente, contra la burguesía y contra sus propios orígenes burgueses. «Hay algo... que nunca se puede reparar: el no haber escapado de los padres de uno», escribe en Dirección única, la colección de anotaciones de diario, recuerdos de sueños, aforismos, mini ensayos, y observaciones mordaces sobre la Alemania de Weimar con la que se anunció en 1928 como intelectual independiente. El no haber escapado lo bastante pronto significaba que estaba condenado a escapar de Emil y Paula Benjamin durante el resto de su vida: al reaccionar contra la obsesión de sus padres por integrarse en la clase media alemana, se parecía a muchos judíos alemanes de su generación, incluido Kafka. Lo que preocupaba a sus amigos era que el marxismo de Benjamin parecía un tanto forzado, algo meramente reactivo. Resulta deprimente leer sus primeras incursiones en el discurso de la izquierda. Hay un deslizamiento hacia lo que sólo se puede denominar estupidez voluntaria cuando elogia a Lenin (cuyas cartas tienen «la dulzura de la gran épica», dice en un artículo no reimpreso por los editores de Harvard), o cuando ensaya los penosos eufemismos del partido: «El comunismo no es radical. Por lo tanto, no tiene intención de abolir sin más las relaciones de familia. Simplemente las pone a prueba para determinar su capacidad de cambio. Se pregunta a sí mismo: ¿es posible desmantelar a la familia para poder dar a sus componentes una nueva función social?»

Estas palabras estaban incluidas en una reseña sobre una obra de teatro de Bertolt Brecht, a quien Benjamin conoció por Lacis y cuya «tosca forma de pensar», libre de detalles burgueses, atrajo a Benjamin durante un tiempo. «Esta calle lleva el nombre de Asja Lacis, en honor a aquélla que, como un ingeniero, la trazó en el autor», dice la dedicatoria de Dirección única. Se supone que la comparación es un cumplido. El ingeniero es el hombre o la mujer del futuro, aquél que, impaciente con la palabrería, armado de conocimiento práctico, actúa de una manera decisiva para cambiar el paisaje. (También Stalin admiraba a los ingenieros. Desde su punto de vista, los escritores debían convertirse en ingenieros del alma humana, con lo cual se refería a que debían aplicarse a la tarea de «buscar una nueva función»).

De las obras más conocidas de Benjamin, El autor como productor (1934) es la que más claramente muestra la influencia de Brecht. Lo que se plantea es la antigua cuestión de la estética marxista: ¿qué es más importante, la forma o el contenido? Benjamin propone que una obra literaria «sólo será políticamente correcta si es también literariamente correcta». El autor como productor es una defensa del ala izquierda de la vanguardia modernista, para él tipificada en el surrealismo, contra la actitud del Partido Comunista respecto a la literatura, y su tendencia a las historias realistas y comprensibles, con un fuerte sesgo progresista. Para presentar su causa, Benjamin se siente obligado de nuevo a apelar a la fascinación de la ingeniería: el escritor, como el ingeniero, es un especialista técnico, y debería concedérsele voz en asuntos técnicos.

La argumentación en este nivel tan elemental no le resultaba fácil a Benjamin. ¿Acaso su fe en el partido no le causaba incomodidad en un momento en el que la persecución de Stalin a los artistas estaba en pleno apogeo? (La propia Asja Lacis se convertiría en una de las víctimas de Stalin, y pasó años en un campo de trabajo). Una breve pieza del mismo año, 1934, quizá nos dé una clave. En ella Benjamin se burla de los intelectuales que «convierten en una cuestión de honor el ser ellos mismos en cualquier asunto», negándose a comprender que para tener éxito tienen que presentar diferentes caras ante diferentes públicos. Son, dice, como un carnicero que se negase a cortar un esqueleto, insistiendo en venderlo completo.

¿Cómo se interpreta esto? ¿Está Benjamin elogiando irónicamente la integridad intelectual pasada de moda? ¿Está presentando una velada confesión de que él, Walter Benjamin, no es lo que parece ser? ¿Está intentando explicar de forma práctica, si bien amarga, la vida del escritor de poca monta? Una carta a Scholem (a quien, sin embargo, no siempre contaba toda la verdad) sugiere esta última interpretación. Aquí Benjamin defiende su comunismo como «el intento obvio y razonado de un hombre completamente, o casi completamente, privado de medios de producción para proclamar su derecho a ellos». En otras palabras, sigue al Partido Comunista por la misma razón por la que debería seguirlo cualquier proletario: porque redunda en su beneficio material.

Los nazis llegan al poder

Cuando los nazis llegaron al poder, muchos conocidos de Benjamin, incluido Brecht, habían comprendido la situación y emprendido la huida. Benjamin, que en cualquier caso llevaba años sintiéndose fuera de lugar en Alemania, y pasaba temporadas en Francia e Ibiza siempre que podía, pronto los siguió. (Su hermano menor, Georg, fue menos prudente: arrestado por actividades políticas en 1934, pereció en Mauthausen en 1942). Se instaló en París, donde vivió una precaria existencia publicando colaboraciones en los periódicos alemanes bajo seudónimos que sonaban a arios (Detlef Holz, K. A. Stempflinger), o viviendo de las dádivas. Con el estallido de la guerra, se encontró internado como un enemigo extranjero. Liberado gracias a los esfuerzos del PEN francés, hizo enseguida gestiones para huir a Estados Unidos, e inició su fatal viaje a la frontera española.

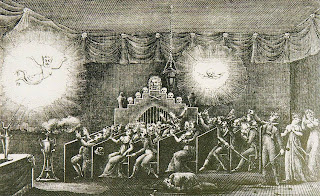

Cuando los nazis llegaron al poder, muchos conocidos de Benjamin, incluido Brecht, habían comprendido la situación y emprendido la huida. Benjamin, que en cualquier caso llevaba años sintiéndose fuera de lugar en Alemania, y pasaba temporadas en Francia e Ibiza siempre que podía, pronto los siguió. (Su hermano menor, Georg, fue menos prudente: arrestado por actividades políticas en 1934, pereció en Mauthausen en 1942). Se instaló en París, donde vivió una precaria existencia publicando colaboraciones en los periódicos alemanes bajo seudónimos que sonaban a arios (Detlef Holz, K. A. Stempflinger), o viviendo de las dádivas. Con el estallido de la guerra, se encontró internado como un enemigo extranjero. Liberado gracias a los esfuerzos del PEN francés, hizo enseguida gestiones para huir a Estados Unidos, e inició su fatal viaje a la frontera española. Las más interesantes reflexiones de Benjamin sobre el fascismo, el enemigo que lo privó de un hogar y una carrera y en última instancia lo mató, abarcan el medio que éste utilizaba para venderse al pueblo alemán: transformándose en teatro. Estas reflexiones se expresan más plenamente en La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica (1936), pero ya asoman en 1930 en una reseña del libro La guerra y los guerreros, publicado por Ernst Jünger.

Es habitual observar que las concentraciones de Hitler en Nuremberg, con su combinación de declamaciones, música hipnótica, coreografía masiva e iluminación teatral, encontraron su modelo en las producciones de Bayreuth de Wagner. Lo original de Benjamin es afirmar que la política como teatro grandioso, más que como debate, no era simplemente la trampa del fascismo, sino el fascismo en esencia.

El fascismo como teatro

En las películas de Leni Riefensthal, así como en todos los noticiarios proyectados en cada cine del país, a las masas alemanas se les ofrecían imágenes de sí mismas como sus líderes les pedían que fueran. El fascismo utilizaba el poder del arte del pasado –que Benjamin llama arte áureo– para multiplicar el poder de los medios de comunicación post–áureos, sobre todo el cine, y crear a sus nuevos ciudadanos fascistas. Para los alemanes comunes, la única identidad que se mostraba, aquélla que les devolvía la mirada desde la pantalla, era una identidad fascista, vestida con traje fascista y que adoptaba posturas fascistas de dominación u obediencia.

El análisis que Benjamin hace del fascismo como teatro suscita muchas cuestiones. ¿Es la política como espectáculo realmente el centro del fascismo alemán, más que el resentimiento y los sueños de retribución histórica? Si Nuremberg era una política estetizada, ¿por qué no considerar que los espectáculos organizados por Stalin el Primero de Mayo y sus juicios-espectáculo no eran también política estetizada? Si el genio del fascismo era borrar la línea entre la política y los medios de comunicación, ¿dónde está el elemento fascista en la política de las democracias occidentales, dirigida por los medios? ¿No hay acaso diferentes variedades de política estética?

El concepto clave que Benjamin inventa (aunque su diario insinúa que era en realidad una idea de la librera y editora Adrieane Monnier), el describir lo que le sucede a la obra de arte en la era de la reproducción tecnológica (principalmente la era de la cámara; Benjamin tiene poco que decir respecto a la imprenta) es la pérdida de aura. Hasta aproximadamente la mitad del siglo XIX, afirma, no hay una relación intersubjetiva que haya sobrevivido entre la obra de arte y su espectador: el espectador miraba y la obra de arte, por así decirlo, devolvía la mirada. «Percibir el aura de un fenómeno [significa] investirlo de la capacidad de devolvernos la mirada». Hay por lo tanto algo mágico en el aura, derivado de vínculos antiguos que ahora se desvanecen entre el arte y el ritual religioso.

Benjamin habla primero del aura en su Pequeña historia de la fotografía (1931), donde intenta explicar por qué (en su opinión) los primeros retratos realizados por la fotografía –los incunables de la fotografía, por así decirlo– tienen aura, mientras que las fotografías de una generación posterior la han perdido. En La obra de arte... la noción de aura se ha ampliado bastante imprudentemente de las antiguas fotografías a las obras de arte en general. El final del aura, afirma Benjamin, estará más que compensado por las capacidades emancipadoras de las nuevas tecnologías de la reproducción. El cine sustituirá al arte áureo.

Incluso a los amigos de Benjamin les resultaba difícil comprender el significado del aura. Brecht, a quien Benjamin expuso el concepto durante las largas visitas que hacía al primero en su casa de Dinamarca, escribe lo siguiente en su diario: «[Benjamin] dice: cuando sientes la mirada de alguien fija en ti, incluso a tu espalda, respondes(!). La idea de que todo lo que miras te mira crea el aura... todo muy místico, a pesar de sus actitudes antimísticas. ¡Esta es la forma en la que se adapta el planteamiento materialista de la historia! Resulta horroroso». Otros amigos no fueron más alentadores.

A lo largo de la década de 1930, Benjamin luchó por presentar una definición aceptablemente materialista del aura y de su pérdida. El cine es post–áureo, dice, porque, al ser la cámara un instrumento, no es capaz de ver. (Un argumento cuestionable: está claro que los actores responden a la cámara como si los estuviese mirando). En una revisión posterior, Benjamin sugiere que el fin del aura se puede remontar a ese momento de la historia en el que las multitudes urbanas se hacen tan densas que las personas los viandantes ya no devuelven las miradas de los demás. En el Proyecto de los pasajes incluye la pérdida del aura como parte de una evolución histórica más amplia: la generalización de la conciencia desencantada de que la unicidad, incluida la unicidad de la obra de arte tradicional, se ha convertido en una mercancía cualquiera. La industria de la moda, dedicada a la fabricación de obras de artesanía «creaciones» pensadas para ser reproducidas a gran escala, es la que marca el camino aquí.

Benjamin no estaba especialmente interesado por la novela como género; a juzgar por las narraciones suyas incluidas en el Volumen 2, no tenía talento como escritor narrativo. En cambio, sus escritos autobiográficos están compuestos de momentos intensos y descontinuos. Sus dos ensayos sobre Kafka tratan a este autor como creador de parábolas y maestro de sabiduría, más que como novelista. Pero la hostilidad más duradera de Benjamin la reservó para la historia narrativa. «La historia se descompone en imágenes, no en narrativas», escribió. La historia narrativa impone la causalidad y la motivación desde el exterior; a las cosas se les debería dar la oportunidad de hablar por sí mismas.

Infancia en Berlín hacia 1900, la más interesante obra autobiográfica de Benjamin, inédita mientras el autor vivía, aparecerá en el volumen 3 de Selected Writings. Lo que tenemos en el Volumen 2 es una obra anterior, Crónica de Berlín, escrita también a la sombra de Proust. A pesar de su título, esta obra no está organizada cronológicamente, sino que es un montaje de fragmentos, intercalados con reflexiones sobre la naturaleza de la autobiografía, y en definitiva trata más de las vicisitudes de la memoria que sobre los sucesos reales de la niñez de Benjamin. Benjamin utiliza una metáfora arqueológica para explicar su oposición a la autobiografía como narración de una vida. La persona que escribe su autobiografía debería pensar en sí misma como en un excavador, afirma, que profundiza cada vez más en los mismos lugares para buscar las ruinas enterradas del pasado.

Además del Diario de Moscú y Crónica de Berlín, los Volúmenes 1 y 2 contienen una serie de autobiografías más cortas: un recuerdo bastante literario de una amante que lo abandonó; anotaciones sobre sus experimentos con el hachís; transcripciones de sueños; fragmentos de diario (a Benjamin le preocupó el suicidio entre 1931 y 1932); y un diario de París, preparado para su publicación, que incluye la visita al burdel de hombres frecuentado por Proust. Entre las revelaciones más sorprendentes: la admiración que siente por Hemingway («una educación en el pensamiento correcto mediante una escritura correcta»), y el disgusto que le produce Flaubert (demasiado arquitectónico).

El trabajo preliminar para la filosofía del lenguaje de Benjamin lo realizó al comienzo de su carrera. En el ensayo clave «Sobre el lenguaje como tal y sobre el lenguaje humano» (1916), argumenta que una palabra no es un mero signo, un sustituto de otra cosa, sino el nombre de una Idea. En «La tarea del traductor» (1921), intenta dar forma a su idea de la Idea, apelando al ejemplo de Mallarmé y un lenguaje poético liberado de su función comunicativa.

La fuerza de los niños

Cómo se podría reconciliar una concepción simbolista del lenguaje con el posterior materialismo histórico de Benjamin es algo que no está claro, pero el autor mantenía que se podía construir un puente, «independientemente de lo tirante y problemático que fuese ese puente». En sus ensayos literarios de la década de 1930, insinúa el aspecto que podría tener. En Proust, en Kafka, en los surrealistas, afirma, la palabra se separa del significado en el sentido «burgués» y retoma su poder elemental y gestual. Así en El castillo, los dos asistentes del Supervisor K muestran su categoría similar a la de un feto, todavía no nacido, encogiendo los miembros cada vez que pueden y juntándose en una sala. El gesto es «la forma suprema en la que la verdad se nos puede presentar durante una época privada de doctrina teológica».

En tiempos de Adán, la palabra y el gesto de nombrar eran lo mismo. Desde entonces, el lenguaje ha experimentado una gran caída, de la que Babel fue sólo una fase. La tarea de la teología es recuperar la palabra, en todo su poder mimético originario, de los textos sagrados en los que ha sido conservada. La tarea de la crítica no es esencialmente diferente, porque las lenguas caídas pueden todavía, en la totalidad de sus intenciones, acercarnos al lenguaje puro. De ahí la paradoja de «La tarea del traductor»: que una traducción es algo superior a su original, en el sentido de que es un gesto al lenguaje anterior a Babel.

Benjamin escribió una serie de obras sobre astrología, que son colofones esenciales a sus escritos sobre la filosofía del lenguaje. La ciencia astrológica que tenemos hoy, afirma, es una versión degenerada de un conjunto de conocimientos antiguos de tiempos en los que la facultad mimética, al ser mucho más fuerte, permitía correspondencias reales e imitativas entre la vida de cada ser humano y el movimiento de las estrellas. Hoy en día sólo los niños conservan y responden al mundo con una fuerza mimética comparable.

Benjamin escribió una serie de obras sobre astrología, que son colofones esenciales a sus escritos sobre la filosofía del lenguaje. La ciencia astrológica que tenemos hoy, afirma, es una versión degenerada de un conjunto de conocimientos antiguos de tiempos en los que la facultad mimética, al ser mucho más fuerte, permitía correspondencias reales e imitativas entre la vida de cada ser humano y el movimiento de las estrellas. Hoy en día sólo los niños conservan y responden al mundo con una fuerza mimética comparable.  En ensayos que datan de 1933, Benjamin esboza una teoría del lenguaje basada en la mimesis. El lenguaje de Adán era onomatopéyico, afirma; los sinónimos en diferentes idiomas, aunque tal vez no suenen igual o no tengan un aspecto parecido (se suponía que la teoría hacía referencia al lenguaje tanto escrito como hablado), tienen similitudes «no sensoriales» con lo que significan, como las teorías «místicas» o «teológicas» del lenguaje han reconocido siempre. Las palabras pain, Brot, Zieb, aunque superficialmente diferentes, son similares en un nivel profundo, al expresar la Idea de pan. (Persuadirnos de que esta idea no es tan vacía como parece exige los principales poderes de Benjamin). El lenguaje, supremo resultado de la facultad mimética, lleva en su interior un archivo de estas similitudes no sensoriales. La lectura tiene el potencial de convertirse en una experiencia onírica que da acceso a un inconsciente humano común, el emplazamiento del lenguaje y de las Ideas.

En ensayos que datan de 1933, Benjamin esboza una teoría del lenguaje basada en la mimesis. El lenguaje de Adán era onomatopéyico, afirma; los sinónimos en diferentes idiomas, aunque tal vez no suenen igual o no tengan un aspecto parecido (se suponía que la teoría hacía referencia al lenguaje tanto escrito como hablado), tienen similitudes «no sensoriales» con lo que significan, como las teorías «místicas» o «teológicas» del lenguaje han reconocido siempre. Las palabras pain, Brot, Zieb, aunque superficialmente diferentes, son similares en un nivel profundo, al expresar la Idea de pan. (Persuadirnos de que esta idea no es tan vacía como parece exige los principales poderes de Benjamin). El lenguaje, supremo resultado de la facultad mimética, lleva en su interior un archivo de estas similitudes no sensoriales. La lectura tiene el potencial de convertirse en una experiencia onírica que da acceso a un inconsciente humano común, el emplazamiento del lenguaje y de las Ideas. La teoría del lenguaje de Benjamin es completamente diferente a la ciencia lingüística del siglo XX, pero le da acceso regio al mundo del mito y la fábula, especialmente (tal y como el lo concibe) al «mundo primitivo, casi prehumano, de Kafka». La lectura intensiva de Kafka dejaría una marca indeleble en los últimos escritos de Benjamin, tan pesimistas.

La Bella Durmiente

La historia del Passagen–Werk es a grandes rasgos la que sigue:

A finales de la década de 1920, Benjamin concibió una obra inspirada en las galerías comerciales de París. Trataría de la experiencia urbana; sería una versión del cuento de La Bella Durmiente, un cuento de hadas dialéctico contado surrealísticamente mediante un montaje de textos fragmentarios. Como el beso del príncipe, despertaría a las masas europeas y les haría comprender cómo es su vida bajo el capitalismo. Tendría unas cincuenta páginas: en la preparación para su escritura. Benjamin comenzó a copiar citas de sus lecturas bajo epígrafes como Aburrimiento, Moda, Polvo. Pero según iba uniendo el texto, éste se engrosaba con nuevas citas y notas. Discutió sus problemas con Adorno y Max Horkheimer, quienes lo convencieron de que no podía escribir sobre el capitalismo sin conocer adecuadamente a Marx. La idea de la Bella Durmiente perdió su brillo.

A finales de la década de 1920, Benjamin concibió una obra inspirada en las galerías comerciales de París. Trataría de la experiencia urbana; sería una versión del cuento de La Bella Durmiente, un cuento de hadas dialéctico contado surrealísticamente mediante un montaje de textos fragmentarios. Como el beso del príncipe, despertaría a las masas europeas y les haría comprender cómo es su vida bajo el capitalismo. Tendría unas cincuenta páginas: en la preparación para su escritura. Benjamin comenzó a copiar citas de sus lecturas bajo epígrafes como Aburrimiento, Moda, Polvo. Pero según iba uniendo el texto, éste se engrosaba con nuevas citas y notas. Discutió sus problemas con Adorno y Max Horkheimer, quienes lo convencieron de que no podía escribir sobre el capitalismo sin conocer adecuadamente a Marx. La idea de la Bella Durmiente perdió su brillo.  En 1934, Benjamin tenía un plan nuevo y filosóficamente más ambicioso. Utilizando el mismo método de montaje, rastrearía hacia atrás la superestructura de la Francia del siglo XIX hasta llegar a las mercancías y su capacidad para convertirse en fetiches. Según iban creciendo sus notas, él las encajaba en un elaborado sistema de archivo basado en treinta y seis convolutas (del alemán Konvolut, fajo, dossier) con palabras clave y referencias cruzadas. Bajo el título «París, capital del siglo XIX», escribió un resumen del material recogido hasta entonces, que ofreció a Adorno (en aquel momento recibía un estipendio del Instituto de Investigación Social, y estaba en cierta medida en deuda con dicho Instituto, que había sido trasladado por Adorno y Horkheimer de Fráncfort a Nueva York).

En 1934, Benjamin tenía un plan nuevo y filosóficamente más ambicioso. Utilizando el mismo método de montaje, rastrearía hacia atrás la superestructura de la Francia del siglo XIX hasta llegar a las mercancías y su capacidad para convertirse en fetiches. Según iban creciendo sus notas, él las encajaba en un elaborado sistema de archivo basado en treinta y seis convolutas (del alemán Konvolut, fajo, dossier) con palabras clave y referencias cruzadas. Bajo el título «París, capital del siglo XIX», escribió un resumen del material recogido hasta entonces, que ofreció a Adorno (en aquel momento recibía un estipendio del Instituto de Investigación Social, y estaba en cierta medida en deuda con dicho Instituto, que había sido trasladado por Adorno y Horkheimer de Fráncfort a Nueva York). Benjamin recibió una crítica tan severa de Adorno que decidió dejar a un lado el proyecto por el momento y extraer de su masa de materiales un libro sobre Baudelaire. Adorno vio parte de este libro y se mostró de nuevo crítico: se dejaba que los hechos hablasen por sí mismos, dijo; no había suficiente teoría. Benjamin hizo nuevas revisiones, que recibieron una acogida más calurosa.

Baudelaire era un elemento básico del plan de los Pasajes porque, en opinión de Benjamin, Baudelaire en Les Fleurs du mal reveló por primera vez la ciudad moderna como un tema poético. (Benjamin parece no haber leído a Wordsworth, quien, cincuenta años antes que Baudelaire, escribió acerca de lo que significaba ser parte de la multitud de una calle, bombardeado por todas partes con miradas, hechizado por los carteles publicitarios).

Pero Baudelaire expresó su experiencia de la ciudad alegóricamente, un modo literario que no había estado de moda desde el Barroco. En «Le Cygne», por ejemplo, presenta una alegoría del poeta como un pájaro noble, un cisne, que se mueve cómicamente por el pavimento del mercado, incapaz de extender sus alas y remontar el vuelo.

¿Por qué optó Baudelaire por el modo alegórico? Benjamin usa El Capital de Marx para contestar a su propia pregunta. La elevación del valor del mercado hasta convertirse en la única medida de valor, afirma Marx, reduce la mercancía a nada más que un signo, el signo de por lo que se va a vender. Bajo el reinado del mercado, las cosas se relacionan con su valor real tan arbitrariamente como, por ejemplo, en los emblemas del Barroco se relaciona la cabeza de la muerte con la sujeción del hombre al tiempo. De esa forma, los emblemas vuelven a la escena histórica en forma de mercancías, que bajo el capitalismo no son ya lo que parecen, sino que, como Marx había advertido, «[abundan] en sutilezas metafísicas y detalles teológicos». La alegoría, sostiene Benjamin, es exactamente el método adecuado para la era de las mercancías.

Mientras trabajaba en el libro de Baudelaire, que nunca llegó a terminar, Benjamin siguió tomando notas para los Pasajes y añadió nuevas convolutas . Lo que se recuperó del escondite después de la guerra en la Bibliothèque Nationale de París equivalía a unas novecientas páginas de extractos, principalmente de escritores del siglo XIX, pero también de contemporáneos de Benjamin, agrupados por encabezamientos, con comentarios intercalados, más una variedad de planos y sinopsis. Estos materiales se publicaron en 1982, en una edición de Rolf Tiedemann, como Passagen–Werk. El Proyecto de los pasajes de Harvard utiliza el texto de Tiedemann, pero omite gran parte de su material introductorio y del aparato editorial. Traduce todo el francés al inglés y añade notas útiles así como gran cantidad de ilustraciones pictóricas. Es un buen libro y en su manejo de las complejas referencias cruzadas de Benjamin es un triunfo de la inventiva tipográfica.

Un libro incompleto

La historia de El proyecto de los pasajes, una historia de falta de decisión y falsos comienzos, de divagaciones por laberintos de archivos en una búsqueda de la exhaustividad tan típica del temperamento coleccionista, de cambio de fundamento teórico, de crítica demasiado fácilmente presentada, y en general de que Benjamin no conocía su propia mente, significa que el libro que nos queda es radicalmente incompleto: incompletamente concebido y malamente escrito en cualquier sentido convencional. Tiedemann lo compara con los materiales de construcción de una casa. En la casa hipotéticamente completada, estos materiales quedarían unidos por el pensamiento de Benjamin. Poseemos buena parte de ese pensamiento en forma de interpolaciones del autor, pero no podemos siempre comprender cómo encaja el pensamiento o cómo engloba a los materiales.

En dicha situación, afirma Tiedemann podría parecer mejor publicar sólo las palabras de Benjamin, dejando fuera las anotaciones. Pero la intención de Benjamin, por utópica que fuese, era que en algún momento se pudiese retirar a discreción su comentario, dejando que el material citado soportase todo el peso de la estructura.

Las galerías comerciales de París, dice una guía de 1852, son «bulevares internos... con techo de cristal, pasillos con paredes de mármol que se extienden a lo largo de bloques completos de edificios... A ambos lados... están las tiendas más elegantes, de forma que ese tipo de galerías es una ciudad, un mundo en miniatura». Su etérea arquitectura de cristal y acero fue pronto imitada en otras ciudades occidentales. El momento culminante de las galerías comerciales se extendió hasta finales del siglo, cuando fueron eclipsadas por los grandes almacenes.

Nunca se pretendió que Pasajes fuese una historia económica (aunque parte de su ambición era actuar como correctivo de toda la disciplina de la historia económica). Uno de los primeros bocetos sugiere algo más bien parecido a Infancia en Berlín:

«Uno sabía de lugares en la Grecia Antigua en los que el camino conducía a los bajos fondos. De la misma forma, nuestra existencia que despierta es un territorio que, en ciertos lugares escondidos, conduce a los bajos fondos; un territorio de lugares insospechados del que surgen los sueños. Todo el día, sin sospechar nada, pasamos por delante de ellos, pero en cuanto llega el sueño, ansiosamente buscamos a tientas el camino de vuelta para perdernos en los oscuros corredores. Por el día, el laberinto de las viviendas urbanas se parece a la conciencia; las galerías comerciales... salen desapercibidas a las calles. Por la noche, sin embargo, bajo la tenebrosa masa de casas su oscuridad más densa sobresale como una amenaza, y el peatón nocturno apresura su paso ante ellas, a no ser, claro está, que lo hayamos animado a penetrar en la senda estrecha».

Dos libros sirvieron a Benjamin de modelo: Un paysan de Paris [Un lugareño de París], de Louis Aragon, con su afectivo tributo al Passage de l'Opéra y Spazieren in Berlin [Paseos por Berlín], de Fran Hessel, que se centra en la Kaisersgalerie y su poder para evocar los pasos de una época pasada. En su libro, Benjamin trataría de captar la experiencia «fantasmagórica» del paseo parisino entre los escaparates de mercancías, una experiencia todavía recuperable en sus días, cuando «las galerías salpican el paisaje metropolitano como cuevas que contienen los restos fósiles de un monstruo desaparecido: el consumidor de la era preimperial del capitalismo, el último dinosaurio de Europa». La gran innovación de El proyecto de los pasajes sería su forma. Estaría organizada según el principio del montaje, la yuxtaposición textual de fragmentos de pasado y presente, esperando que lancen chispas y se iluminen uno a otro. Así, por ejemplo, si el elemento 2.1 de la Convoluta L, referido a la inauguración de un museo de arte en el palacio de Versalles en 1837, se dice en conjunción con el elemento 2,4 de la Convoluta A, que sigue la conversión de las galerías en grandes almacenes, entonces lo ideal es que en la mente del lector surja la analogía «el museo es al gran almacén lo que la obra de arte es a la mercancía».

Dos libros sirvieron a Benjamin de modelo: Un paysan de Paris [Un lugareño de París], de Louis Aragon, con su afectivo tributo al Passage de l'Opéra y Spazieren in Berlin [Paseos por Berlín], de Fran Hessel, que se centra en la Kaisersgalerie y su poder para evocar los pasos de una época pasada. En su libro, Benjamin trataría de captar la experiencia «fantasmagórica» del paseo parisino entre los escaparates de mercancías, una experiencia todavía recuperable en sus días, cuando «las galerías salpican el paisaje metropolitano como cuevas que contienen los restos fósiles de un monstruo desaparecido: el consumidor de la era preimperial del capitalismo, el último dinosaurio de Europa». La gran innovación de El proyecto de los pasajes sería su forma. Estaría organizada según el principio del montaje, la yuxtaposición textual de fragmentos de pasado y presente, esperando que lancen chispas y se iluminen uno a otro. Así, por ejemplo, si el elemento 2.1 de la Convoluta L, referido a la inauguración de un museo de arte en el palacio de Versalles en 1837, se dice en conjunción con el elemento 2,4 de la Convoluta A, que sigue la conversión de las galerías en grandes almacenes, entonces lo ideal es que en la mente del lector surja la analogía «el museo es al gran almacén lo que la obra de arte es a la mercancía». Los sueños de la era capitalista están plasmados en las comunidades. En conjunto, éstas constituyen una fantasmagoría, una forma siempre cambiante según las mareas de la moda, y ofrecida a las multitudes de fieles encantados como la plasmación de sus deseos más profundos. La fantasmagoría siempre esconde sus orígenes (que se encuentran en el trabajo alienado). La fantasmagoría de Benjamin es por lo tanto algo parecido a la ideología en Marx un tejido de mentiras públicas sostenidas por el poder del capital, pero es más parecida a una obra onírica que opera colectiva y socialmente.

«No necesito decir nada. Simplemente mostrar», dice Benjamin; y en otra parte: «Las ideas son a los objetos lo que las constelaciones a las estrellas». Si el mosaico de citas se construye correctamente, debería emerger un patrón, un patrón que es más que la suma de sus partes, pero no puede existir independientemente de ellas: ésta es la esencia de la nueva forma de escribir del materialismo histórico que Benjamin creía que estaba practicando.

Lo que consternó a Adorno sobre el proyecto en 1935 fue la fe de Benjamin en que un mero montaje de objetos (en este caso, citas descontextualizadas) podría hablar por sí mismo. Benjamin estaba, escribió, «en el cruce de caminos entre la magia y el positivismo». En 1948 Adorno tuvo la oportunidad de ver todo el trabajo sobre las galerías, y de nuevo expresó sus dudas respecto a la falta de base teórica.

La respuesta de Benjamin a este tipo de crítica fue inventar la noción de imagen dialéctica, en busca de la cual acudió a los emblemas barrocos ideas representadas por las pinturas y a la alegoría de Baudelaire; la interacción de las ideas reemplazada por la interacción de los objetos emblemáticos. La alegoría, sugirió, podía asumir el papel del pensamiento abstracto.

Los objetos y figuras que habitan las galerías jugadores profesionales, prostitutas, escaparates, polvo, figuras de cera, muñecos mecánicos son (para Benjamin) el emblema, y sus interacciones generan medios, medios alegóricos que no necesitan la intrusión de la teoría. Junto a las mismas líneas, fragmentos de texto sacados del pasado y situados en el campo cargado del presente histórico pueden comportarse de la misma forma que los elementos de la imagen surrealista, interactuando espontáneamente para liberar energía política. («Los acontecimientos que rodean al historiador y en los que éste toma parte», escribió Benjamin, «subrayarán su presentación como un texto escrito con tinta invisible»). Al hacerlo, los fragmentos constituyen la imagen dialéctica, el movimiento dialéctico congelado por un momento, abierto a la inspección, «la dialéctica paralizada». «Sólo las imágenes dialécticas son imágenes verdaderas».

Los objetos y figuras que habitan las galerías jugadores profesionales, prostitutas, escaparates, polvo, figuras de cera, muñecos mecánicos son (para Benjamin) el emblema, y sus interacciones generan medios, medios alegóricos que no necesitan la intrusión de la teoría. Junto a las mismas líneas, fragmentos de texto sacados del pasado y situados en el campo cargado del presente histórico pueden comportarse de la misma forma que los elementos de la imagen surrealista, interactuando espontáneamente para liberar energía política. («Los acontecimientos que rodean al historiador y en los que éste toma parte», escribió Benjamin, «subrayarán su presentación como un texto escrito con tinta invisible»). Al hacerlo, los fragmentos constituyen la imagen dialéctica, el movimiento dialéctico congelado por un momento, abierto a la inspección, «la dialéctica paralizada». «Sólo las imágenes dialécticas son imágenes verdaderas». Ésta es toda la teoría, si bien ingeniosa, a la que apela el libro profundamente antiteórico de Benjamin. Pero para el lector que no conoce la teoría, el lector para el que las imágenes dialécticas nunca llegan a estar tan vivas como se supone que deben estar, el lector quizá poco receptivo a la narrativa que el maestro presenta del largo sueño del capitalismo seguido de la aurora del socialismo, ¿qué tiene que ofrecerle El proyecto de los pasajes?

La lista más breve incluiría: un tesoro de curiosa información sobre París; una multitud de citas que invitan a meditar, la cosecha de una mente aguda e idiosincrásica que ha recorrido miles de libros; sucintas observaciones, publicadas con un gran brillo aforístico, sobre varios de los temas favoritos de Benjamin (por ejemplo: «La prostitución puede exigir que se la considere «trabajo» desde el momento en que el trabajo se convierte en prostitución»); e insinuaciones de que Benjamin jugaba con una nueva forma de verse a sí mismo: como coleccionista de «entradas de un diccionario secreto». De repente, Benjamin, lector esotérico de una ciudad alegórica, parece cercano a su contemporáneo Jorge Luis Borges, fabulista de un universo reescrito.

Desde la distancia, la obra magna de Benjamin recuerda curiosamente a otra gran ruina de la literatura del siglo XX, los Cantos de Ezra Pound. Ambas obras son el resultado de una lectura incesante. Ambas están compuestas de fragmentos y citas, y se adhieren a la estética de imagen y montaje propia de las época culminante del modernismo. Ambas tienen ambiciones económicas y a los economistas como figuras cumbre (Marx en un caso, Gesell y Douglas en el otro). Ambos autores han invertido en corpus de conocimientos antiguos cuya importancia para su propio tiempo han sobrevalorado. Ninguno de ellos sabe cuándo parar. Y ambos acabaron al final consumidos por el monstruo del fascismo. Benjamin trágicamente, Pound vergonzosamente.

El destino de los Cantos ha sido el disponer de una serie de antologías extraídas, mientras que el resto se ha perdido silenciosamente. El destino de los Pasajes puede muy bien ser similar. Es fácil prever una edición condensada, para estudiantes, obtenida principalmente de las Convolutas B («Moda»), H («El coleccionista»), I («El Interior»), J («Baudelaire»), K («La ciudad del sueño»), N («Sobre la teoría del conocimiento») e Y («Fotografía»), en la que las citas se reducirán al mínimo y la mayoría del texto superviviente será el del propio Benjamin. Y eso no sería del todo malo.

¿Filósofo?, ¿crítico?, ¿historiador?

La gama de intereses representados en Selected Writings de Benjamin es amplia. Además de las obras señaladas en esta reseña, hay una selección de sus primeros escritos sobre educación, bastante serios e idealistas; numerosos artículos de crítica literaria, incluidos dos ensayos sobre Goethe, uno de ellos una interpretación de Las afinidades electivas; el otro una magistral perspectiva sobre la trayectoria de Goethe; digresiones sobre diversos temas filosóficos (lógica, metafísica, estética, filosofía del lenguaje, filosofía de la historia); ensayos sobre pedagogía, sobre libros infantiles, sobre juguetes; una obra atractivamente personal sobre la colección de libros; y una variedad de artículos de viaje e incursiones en la ficción. El ensayo sobre Las afinidades electivas sobresale por su resultado especialmente extraño: una extensa aria, escrita en prosa de gran sutileza y estilo mandarín, sobre el amor y la belleza, el mito y el destino, en la que se consigue un tono de gran intensidad gracias a los parecidos que Benjamin encontraba entre el argumento de la novela y el tragicómico cuarteto erótico en el que él y su esposa estaban inmersos.

La gama de intereses representados en Selected Writings de Benjamin es amplia. Además de las obras señaladas en esta reseña, hay una selección de sus primeros escritos sobre educación, bastante serios e idealistas; numerosos artículos de crítica literaria, incluidos dos ensayos sobre Goethe, uno de ellos una interpretación de Las afinidades electivas; el otro una magistral perspectiva sobre la trayectoria de Goethe; digresiones sobre diversos temas filosóficos (lógica, metafísica, estética, filosofía del lenguaje, filosofía de la historia); ensayos sobre pedagogía, sobre libros infantiles, sobre juguetes; una obra atractivamente personal sobre la colección de libros; y una variedad de artículos de viaje e incursiones en la ficción. El ensayo sobre Las afinidades electivas sobresale por su resultado especialmente extraño: una extensa aria, escrita en prosa de gran sutileza y estilo mandarín, sobre el amor y la belleza, el mito y el destino, en la que se consigue un tono de gran intensidad gracias a los parecidos que Benjamin encontraba entre el argumento de la novela y el tragicómico cuarteto erótico en el que él y su esposa estaban inmersos. El tercer y último volumen de Selected Writings, que se publicará en la primavera de 2002, incluirá resúmenes de 1935, 1938 y 1939 de Arcades Project; The Work of Art [La obra de arte] en dos versiones; The storyteller [El narrador]; A Berlin Childhood [Infancia en Berlín]; y una serie de cartas clave entre Benjamin, Adorno y Scholem, incluida la importante carta de 1938 sobre Kafka.

La traducción de los volúmenes 1 y 2, realizada por diversos traductores, es excelente. Si alguno de los traductores merece ser señalado, es Rodney Livingstone, por su discreta eficiencia al mostrar los cambios de estilo y tono que marcan la evolución de Benjamin como escritor. Las notas explicativas son casi del mismo nivel, aunque no por completo. La información en cifras a la que Benjamin hace referencia está a veces desfasada (como en lo referente a Robert Walser) o es incorrecta: las fechas para Karl Korsch, en cuya interpretación de Marx se basó Benjamin en gran medida (Korsch fue expulsado del Partido Comunista alemán por sus opiniones disidentes), se dan como 1892–1939, cuando en realidad fueron 1886–1961. Hay errores en el griego y en el latín.

Algunas prácticas generales de los editores y los traductores son también cuestionables. Benjamin tenía el hábito de escribir párrafos de una página: a buen seguro el traductor debería sentirse libre para dividirlos. A veces se incluyen dos borradores de la misma obra, por razones que no quedan claras. Se utilizan las traducciones existentes de los textos alemanes citados por Benjamin, cuando está claro que dichas traducciones no están a la altura.

¿Qué era Walter Benjamin? ¿Un filósofo? ¿Un crítico? ¿Un historiador? ¿Un simple «escritor»? La mejor respuesta es quizá la de Hannah Arendt: era uno de «los inclasificables... cuya obra no encaja en el orden existente, pero tampoco introduce un nuevo género».

Su método característico entrar en un tema no directamente, sino en ángulo, avanzar paso a paso de una recapitulación perfectamente conseguida a la siguiente es tan instantáneamente reconocible como inimitable, ya que depende de la agudeza del intelecto, del aprendizaje ligeramente gastado, y de un estilo de prosa que, una vez que dejó de pensar en sí mismo como el profesor doctor Benjamin, se convirtió en una maravilla de precisión y concisión. Tras su proyecto de llegar a la verdad de nuestra época subyace un ideal que él encontró expresado en Goethe: presentar los hechos de tal forma que los hechos sean su propia teoría. El libro de las galerías, cualquiera que sea el veredicto que se dicte sobre él, ruina, fracaso, proyecto imposible sugiere una nueva forma de escribir sobre una civilización, utilizando como materiales sus desechos más que sus obras de arte: la historia desde abajo más que desde arriba. Y su llamada (en la «Tesis») a una historia centrada en los sufrimientos de los derrotados, más que sobre los logros de los victoriosos, es profética de la forma en que el análisis histórico ha comenzado a pensar de sí mismo en nuestra época.

.jpg)

2 comentarios:

Delicioso, y preciosas las imágenes que acompañan al texto. Enhorabuena.

muy bueno

Publicar un comentario